|

石西礁湖生きもの図鑑ーウニ・ナマコ・ヒトデのなかま |

|

|

種名:タワシウニ 学名:Echinostrephus molaris 殻径2cm程度。 サンゴ礁や岩礁の基盤に穴を掘って収まっており、集団で見られることが多い。この穴は本種が分泌している酸で岩を溶かしながら、棘を動かして掘っており、埋まっている側の棘は非常に短く、外側を向いている棘は長い。昼間はこのように埋まっているが、夜になると外に出て穴の周りを移動することもある。タワシウニが死んだ後の穴は、ギンポ類のような魚などの住処になる。 棘に引っかかった藻類を、棘を動かしながら口に運んで食べる。 |

|

種名:シラヒゲウニ 学名:Tripenustes gratilla 殻径6cm程度。 短く、様々な方向に生えている白やオレンジ色の棘が特徴。サンゴ礁や岩礁地帯で体にサンゴ礫などをくっつけて生息している。沖縄では食用として出回っており、水産資源として漁獲制限が行われている。夏が旬。しかし、年々漁獲量は減少しており、厳重な資源管理や種苗生産、養殖などで資源回復を目指している。また、観賞用としても出回っており、水槽の掃除屋として入れられることもある。 主に海藻や海草類を移動しながら削り取るように食べる。 |

水産資源 |

|

|

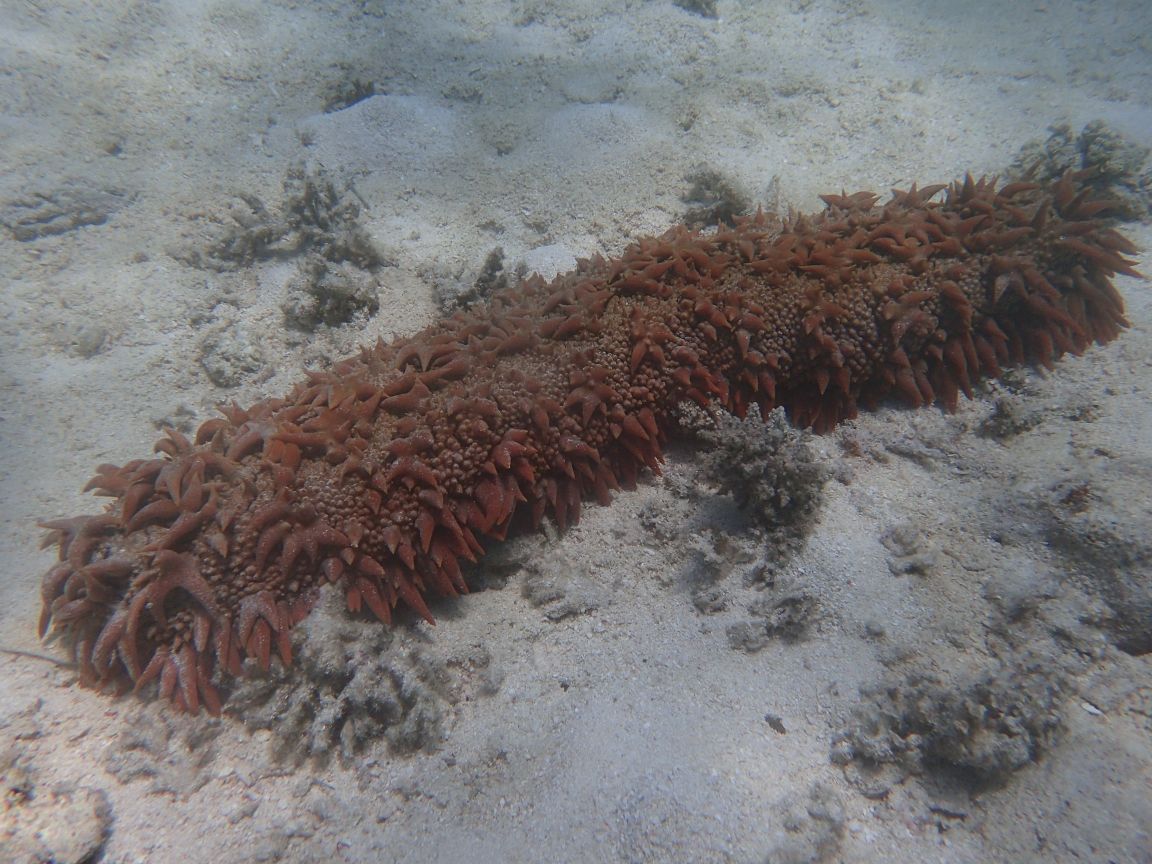

種名:ハネジナマコ 学名:Holothuria scabra 全長40cm程度。 褐色の体色に横筋の溝が入っている体が特徴。サンゴ礁の砂地に生息している。「ハネジ」の名前は、沖縄本島北部の羽地に由来する。本種は日本で食用とはされていないが、内臓を取り除き、塩ゆでして干した「海参(いりこ)」として高価で取引されており、主に輸出用として重要な水産資源である。しかし、乱獲などで年々漁獲量が減少しており、厳重な資源管理が行われている。体にサポニンという毒を持っており、魚には有害だが、人には害はないと言われている。 主に砂を食べ、有機物のみを吸収し、きれいになった砂を糞として出すため、「海の掃除屋」として、砂浜の保全に重要な生き物である。 |

水産資源 |

|

|

種名:バイカナマコ 学名:Thelenota ananas 全長60cm程度。 褐色の体色に梅の花のような形の突起が体から生えているのが特徴。サンゴ礁の砂地に生息している。本種はメジャーではないが食用とされているほか、内臓を取り除き、塩ゆでして干した「海参(いりこ)」としてかなりの高価で取引されており、主に輸出用として重要な水産資源である。特に本種は、ナマコ類の中でもその突起の見た目から「梅花参」と呼ばれ、かなりの高値が付く。しかし、乱獲などで年々漁獲量が減少しており、厳重な資源管理が行われている。 主に砂を食べ、有機物のみを吸収し、きれいになった砂を糞として出すため、「海の掃除屋」として、砂浜の保全に重要な生き物である。 |

水産資源 |

|

|

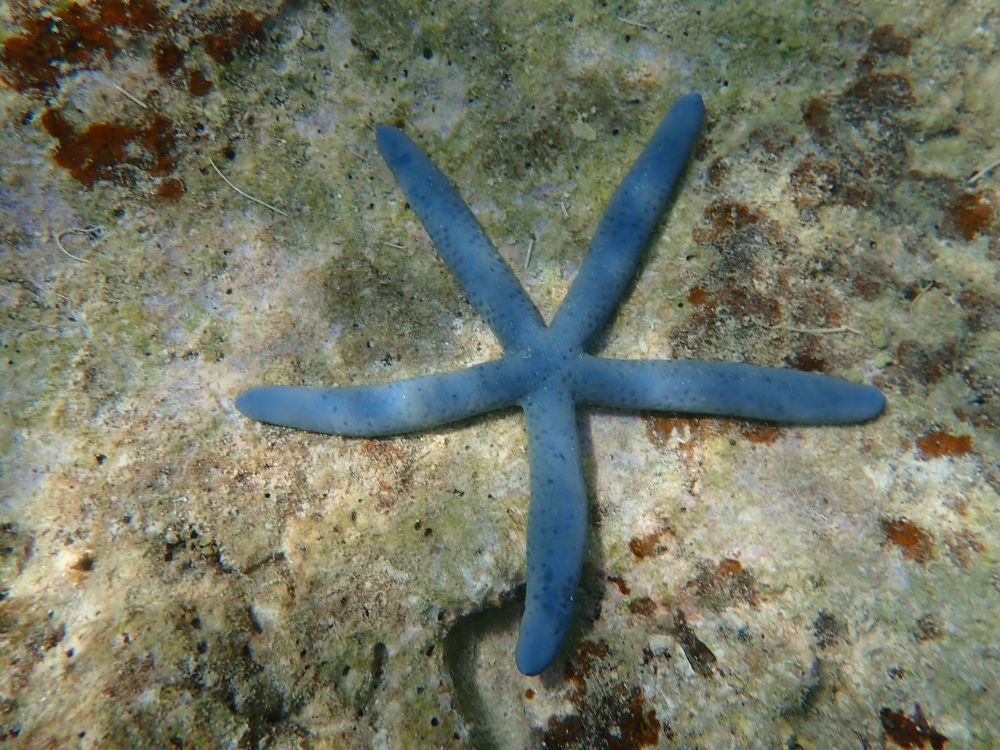

種名:アオヒトデ 学名:Linckia laevigata 輻長(体の中心から腕の先までの長さ)15cm程度。 硬い体に青い色が特徴だが、中にはオレンジ色の個体もいる。サンゴ礁の浅瀬のいたるところで見られる。岩の隙間などでじっとしていることも多く、あまり動かない。腕を自分で切断して増殖することも出来る。観賞用として流通している。 主に海底の有機物や藻類を食べるが、魚などの死骸も食べる。 |

|

種名:オニヒトデ 学名:Acanbaster planci 輻長(体の中心から腕の先までの長さ)は15cm程度。 多数の腕と、全身に生えた棘が特徴。サンゴ礁のいたるところで見られる。棘には毒があり、刺されると刺された部分を中心に激しく痛む放散痛があり、人によってはアナフィラキシーショックによって最悪死に至ることもある。 サンゴを食べることが有名だが、小さい稚ヒトデの時は石灰藻のサンゴモや岩の上の有機物を食べ、大きくなるとサンゴを食べるようになる。 食べるときは口から胃を吐き出してサンゴに被せ、直接当てて消化、吸収する。また、サンゴの中でもミドリイシ属やコモンサンゴ属のサンゴを好み、ハマサンゴ属のサンゴはあまり食べない。 本種は琉球列島の各地で度々大量発生しており、サンゴが食害を受けているが、はっきりとした発生原因は分かっていない。各地域でダイバーらによる駆除活動が積極的に行われており、獲って陸に上げる、水中で体の中心を必ず切るように4つに切断、薬品を直接注入するなどしている。陸揚げされたオニヒトデは、廃棄されるか、細かくして肥料にされるなどして利用されている。 ホラガイやフリソデエビなどの捕食者が天敵だがオニヒトデのみを食べているわけではないため、大量発生防止にはあまり効果はない。 |

有害生物 |

|

|

種名:カワテブクロ 学名:Cboriaster granulatus 輻長(体の中心から腕の先までの長さ)10cm程度。 全体が肌色からオレンジの体色に、名前のとおり、皮手袋のような5本の大きく短く厚い腕が特徴。凹凸はあまりなく、ややすべすべとした触り心地をしている。サンゴ礁のサンゴが豊富な場所や、サンゴ礫の坂に生息する。数は少ないが、観賞用として流通もしている。 海藻や岩の上の有機物、動物の死骸などのほか、稀にサンゴも食べる。 |

|

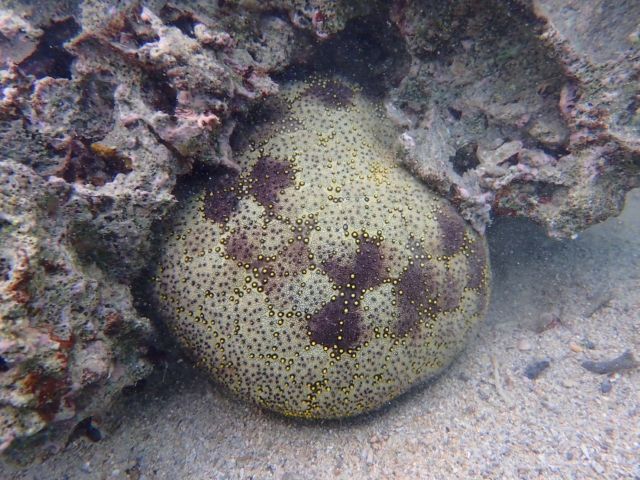

種名:マンジュウヒトデ 学名:Culcita novaeguineae 輻長(体の中心から腕の先までの長さ)は10cm程度。 ヒトデの特徴的な星型ではなく、ほとんど五角形のような形が特徴。また、体は高さもあり、まんじゅうのように盛り上がっている。英名はその見た目から「クッションスター」。サンゴ礁や岩礁のいたるところに生息する。観賞用として流通している。 主にサンゴを食べ、口から胃を外に吐き出してサンゴに被せて吸収する。大量発生することはないので、オニヒトデのような有害動物とはされていない。 |