第17回 石西礁湖自然再生協議会を開催しました

平成26年1月27日(月)に、沖縄県八重山合同庁舎において、「第17回 石西礁湖自然再生協議会」を開催しました。今回の協議会は、委員44機関(60名)の方が出席しました。

|

| 写真:石西礁湖自然再生協議会の状況 |

はじめに、運営事務局において、人事異動により担当者が代わったため、挨拶がありました。

また、学術調査ワーキンググループで研究成果を発表している「環境省環境研究総合推進費プロジェクト」のメンバーである、長井さん、安田さん、渡邉さん、中村さんが紹介され、新たな協議会メンバーとして活動に参加していくことが承認されました。

1.石西礁湖サンゴ礁基金について

前回協議会までは、協議会の機関であった基金部隊が、NPO化され活動を続けており、その活動状況等について報告がありました。

|

| 写真:NPO石西礁湖サンゴ礁基金事務局(鷲尾委員) |

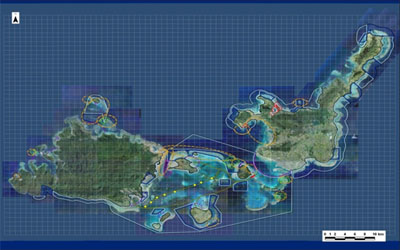

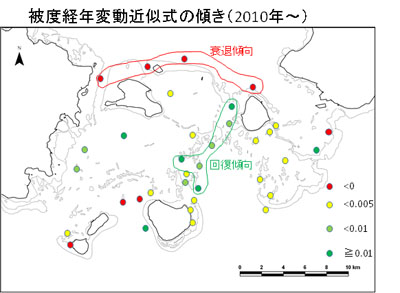

2.石西礁湖の現状について

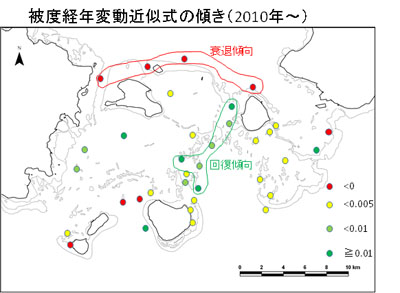

環境省では、石西礁湖のサンゴ群集モニタリングを行っており、石西礁湖の現状としてモニタリングの解析結果が説明され、今後は「衰退傾向にあり、加入が期待できない場所で再生を進める必要がある」ことが報告されました。

【これまでの状況】

―1998年白化、2006年台風13号、2007年白化

―2008年以降オニヒトデ大発生の撹乱により衰退

【近年の状況】

―全体としては顕著な回復傾向がみられない

―残された高被度域の北礁で衰退傾向がみられる

―2011年以降、礁湖北部を主体に稚サンゴ加入が増加傾向、礁湖南部でも加入がみられる

|

| 写真:環境省那覇自然環境事務所石垣自然保護官事務所(平野自然保護官) |

|

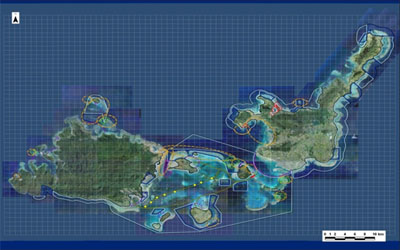

図:石西礁湖の現状に係る発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

3.ワーキンググループ(WG)及び部会の報告

協議会では、以下の4つのWGと1つの部会が設置されており、それぞれより活動報告がありました。

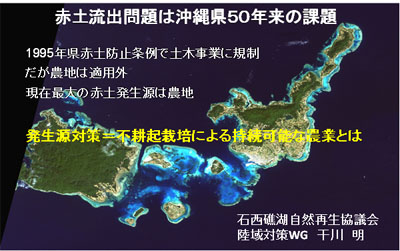

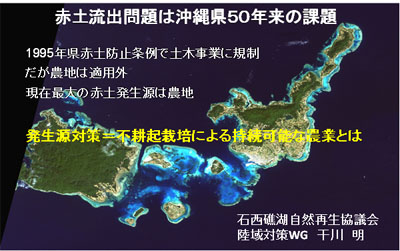

1.陸域対策:グリーンベルト設置の問題点、株出し栽培の促進についての発表

- サトウキビ畑の赤土対策としてグリーンベルトが推進されているが、植栽の配置によっては、畑の浸食等を起こす原因になる場合がある。

- サトウキビの栽培方法としては、株出栽培(収穫後も株を残す方法)と新植栽培(夏植え・春植え)があり、一般土壌流出予測式(USLE)によると、株出栽培は新植栽培の1/13の流出抑制効果があることが分かった。

- 今後、石西礁湖サンゴ礁基金による株管理機利用料助成や、石垣市よるベイト剤(株出栽培を行う際の害虫駆除剤)補助等を広報し、株出栽培の促進に努めたい。

|

| 写真:陸域対策ワーキンググループ代表(干川委員) |

|

図:陸域対策ワーキンググループに係る発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

2.普及啓発:「わくわくサンゴ石垣島プロジェクト」での子供・大人の環境教育の報告

- わくわくサンゴ石垣島プロジェクトは、“石垣島をサンゴとサンゴ礁について学び、ふれ合うことができる島にすること”をビジョンとした島の活動である。

- 石垣市立富野小学校では、学年ごとに継続してコーラルウォッチを行っている。2013年12月には、第16回日本サンゴ礁学会においてポスター発表も行った。

- わくわくサンゴ石垣島プロジェクトでは、「大人の調べ学習会」として、子どもの環境教育のために大人の勉強会を行っている。

- 協議会では、活動の一例として「どーなる?コーラル サンゴ生き残りゲーム」が紹介された。

|

| 写真:普及啓発ワーキンググループ代表(わくわくサンゴ石垣島:小林委員) |

|

| 写真:普及啓発ワーキンググループでの取組の紹介(わくわくサンゴ石垣島) |

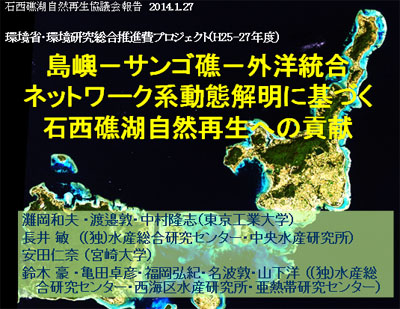

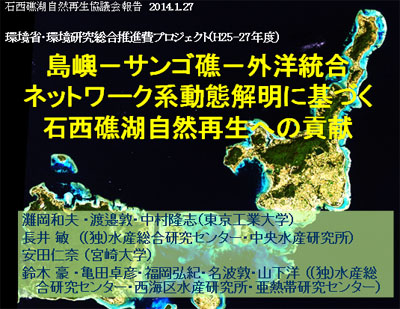

3.学術調査:前日報告された議題として、「環境省環境研究総合推進費プロジェクト」や「ナミハタ禁漁区」に係る概要報告

- 「環境省環境研究総合推進費プロジェクト」(平成25〜27年度)の現状結果報告がなされた。当プロジェクトでは、現地調査、シミュレーションモデル、メタゲノム解析等を用いて、石西礁湖における統合ネットワーク系の構造解明を目的としており、4つのサブテーマに分かれて研究が進められている。

- サンゴ礁生態系の回復の観点から、サンゴ礁生物の一つであるナミハタの禁漁区とサンゴ群集の関係について報告がなされた。これまで、石西礁湖におけるサンゴ群集保全は、テーブル上のミドリイシの回復と水質改善がうたわれてきたが、ナミハタ保全の観点から、枝状・ブラシ状ミドリイシの重要性等が示唆された。

|

| 写真:学術調査ワーキンググループ代表(灘岡委員) |

|

図:学術調査ワーキンググループに係る発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

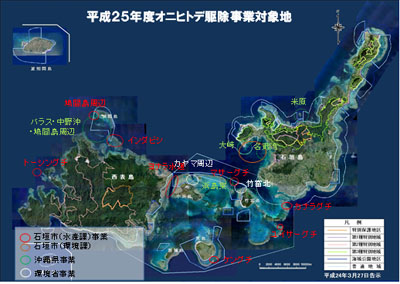

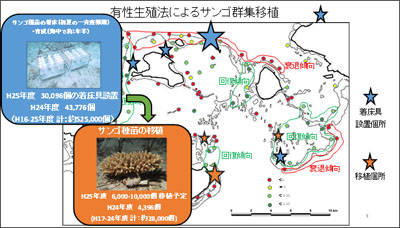

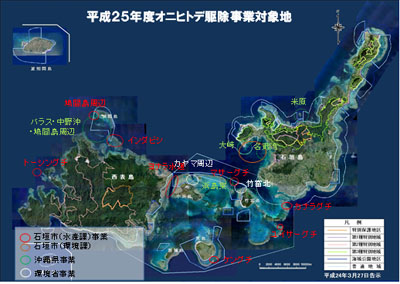

4.海域対策:H25年度オニヒトデ駆除事業と環境省のサンゴ群集修復事業の概要

- 海域対策WG内のオニヒトデ小グループにおいて、平成25年度のオニヒトデ駆除事業対象地が選定された。

- 現在、オニヒトデ分布は、石西礁湖北部や石垣島周辺、西表島北部に多く発生しており、沖縄県、石垣市(環境課、水産課)、環境省において駆除事業を行っている。

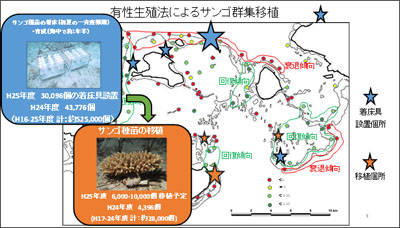

- 環境省は、「自然再生事業実施計画」を作成し、有性生殖による移植事業を実施している。近年採苗率の向上や移植サンゴの産卵などの成果がみられている。今後は、スリック採取や水槽での種苗育成、幼生定着のためのサンゴ礫固定等に取組む予定。

|

図:海域対策ワーキンググループに係る発表1

(詳細は配布資料を参照ください) |

|

図:海域対策ワーキンググループに係る発表2

(詳細は配布資料を参照ください) |

5.生活・利用に関する検討部会:石西礁湖ルールマップ、群集移設、自粛経路の紹介

- 平成25年6月に第10回生活・利用に関する検討部会が開催され、石西礁湖ルールマップ(仮称)や石垣港湾事務所からの工事報告がなされた。

- 竹富南航路の整備において、一部のサンゴについて実行可能な範囲でサンゴの移設を行っており、移設後15カ月が経過し、生存被度が増加している点も見られている。

- 石西礁湖における利用の観点から、航行自粛経路や追い越し自粛区間(試験区間)が紹介された(「竹富南航路周辺利用者連絡調整会議」より)。

|

| 写真:生活・利用に関する検討部会代表(沖縄総合事務局石垣港湾事務所:林所長) |

|

図:生活・利用に関する検討部会に係る発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

4.その他

最後に、その他の項目として、委員からの発言の場が設けられました。

石垣市農林水産部水産課からは、今年度、漁場再生等を目的としてサンゴ移植事業を実施することが紹介されました。

- 移植用サンゴは、八重山漁協サンゴ養殖研究班が育成している株を用い、コエダミドリイシやヤッコミドリイシ等、礁池内での耐性を有し成長の早い種を選択することとする。

- 5センチメートル片の株分けしたミドリイシを基盤に接着し、1ヵ月間養生した後、1平方メートルに4株程度を目安に基盤を水中ボンドで接着固定する。

- 移植候補地は、八重山漁業協同組合が設定している5か所の禁漁区エリアから登野城漁港沖のカナラグチ、ユイサーグチ、及び黒島南東のケングチを移植候補地として調査し、移植箇所を決定する。

|

| 写真:石垣市農林水産部水産課(平良課長) |

|

|

図:石垣市農林水産部水産課のサンゴ移植事業に係る発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

さらに、土屋会長より、石西礁湖自然再生全体構想における短期目標達成に向けて、自然再生の取組状況のとりまとめや目標達成状況の確認等が必要であるとの発議があり、委員からも様々な意見が出されました。

- 石西礁湖自然再生協議会は、平成18年2月に発足し、平成19年9月に「石西礁湖自然再生全体構想」をまとめている。現在、協議会発足から約7年、全体構想策定から約6年半が経過している。

- 全体構想の中では、10年を目途とした短期目標と30年を目途とした長期目標を掲げており、今後、短期目標「サンゴ礁生態系の回復のきざしがみられるようにする。そのために環境負荷を積極的に軽減する」という目標の達成状況並びに取組状況についてまとめていく必要がある。

- 短期目標を達成するためには、体制強化のために設置されたワーキンググループでの活動を強化するとともに、各委員においても全体構想における取組内容を再度見直し、サンゴのみならず、魚類等のサンゴ礁に生息する生物や藻場・干潟を含むサンゴ礁域の自然再生を目指すべきである。

- サンゴ礁保全のため、ダイビング業者が海底に打つアンカーの影響を低減させるため、係留ブイ設置を呼び掛けてきたが、協議会の場で議論がなされなくなってきている。現場における問題においても、この場で議論できるような仕組みづくりをしてほしい。

第17回 石西礁湖自然再生協議会

配布資料

|

第17回協議会議事次第(配布用)

第17回協議会議事次第(配布用)