|

石西礁湖生きもの図鑑ー魚のなかま |

|

|

種名:ナンヨウマンタ 学名:Manta alfredi 胸びれを広げた長さは大きいもので5mにもなる。 オニイトマキエイとともに「マンタ」と呼ばれダイバーに親しまれているが、本種は沿岸性が強く、一定の海域に留まることが多い。石西礁湖で頻繁に見られるのが本種。 泳ぎながらプランクトンを海水ごと口に入れ、鰓で濾し取って食べる。 |

|

種名:ネムリブカ 学名:Triaenodon obesus 全長は最大2m程度で、サメの中では比較的小さい。 石西礁湖でも頻繁に見られるが、1〜1.5m程の大きさの個体が多い。背びれと尾びれの先端が白くなっているのが特徴。 主に夜行性で、日中は岩の陰や洞窟で休んでいることが多いが、日中もしばしば見られる。比較的おとなしい性格だが好奇心旺盛で、近くまで寄ってくることもある。こちらから刺激しないように。 主に魚や甲殻類、タコを捕食する。 |

|

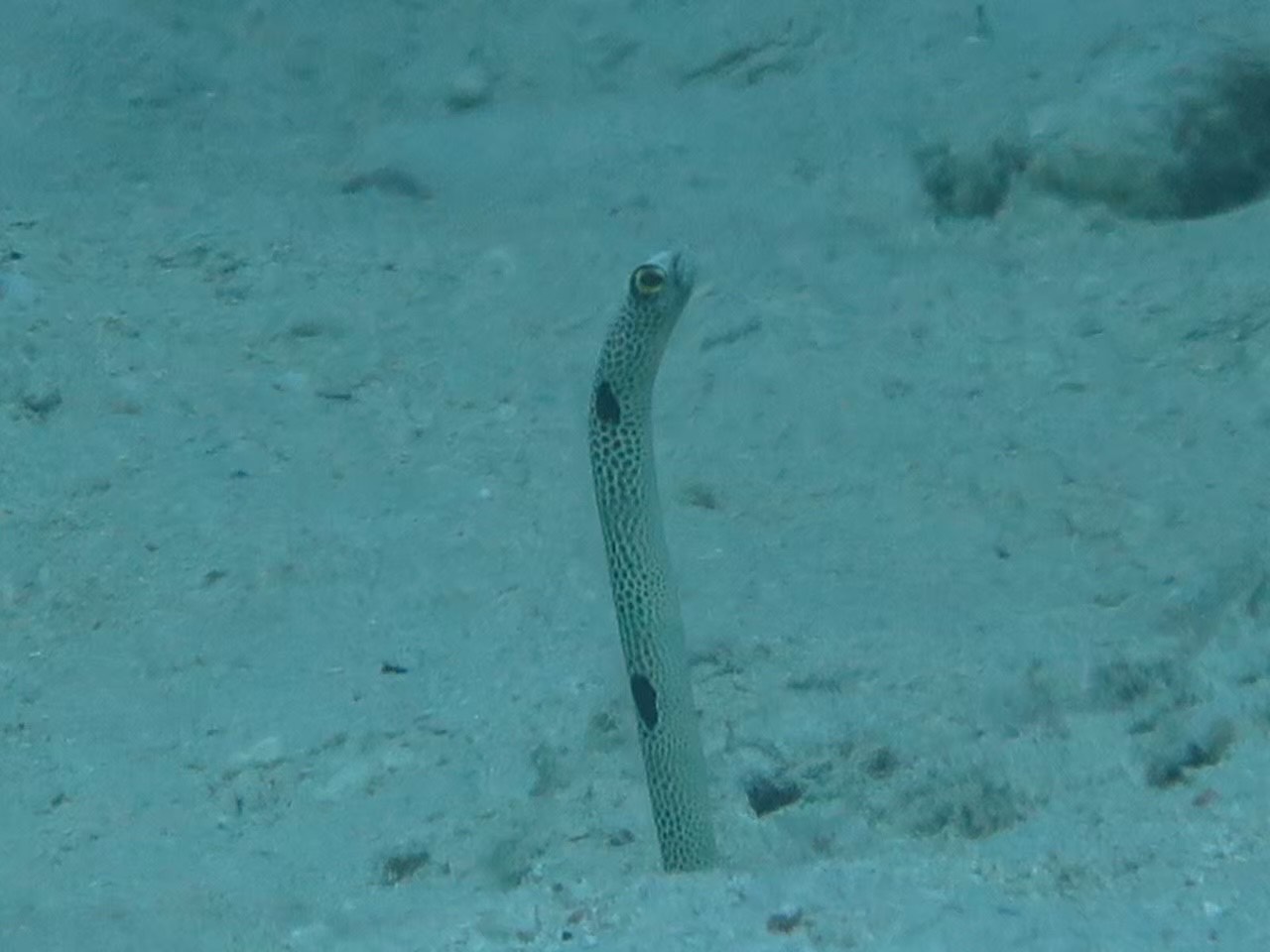

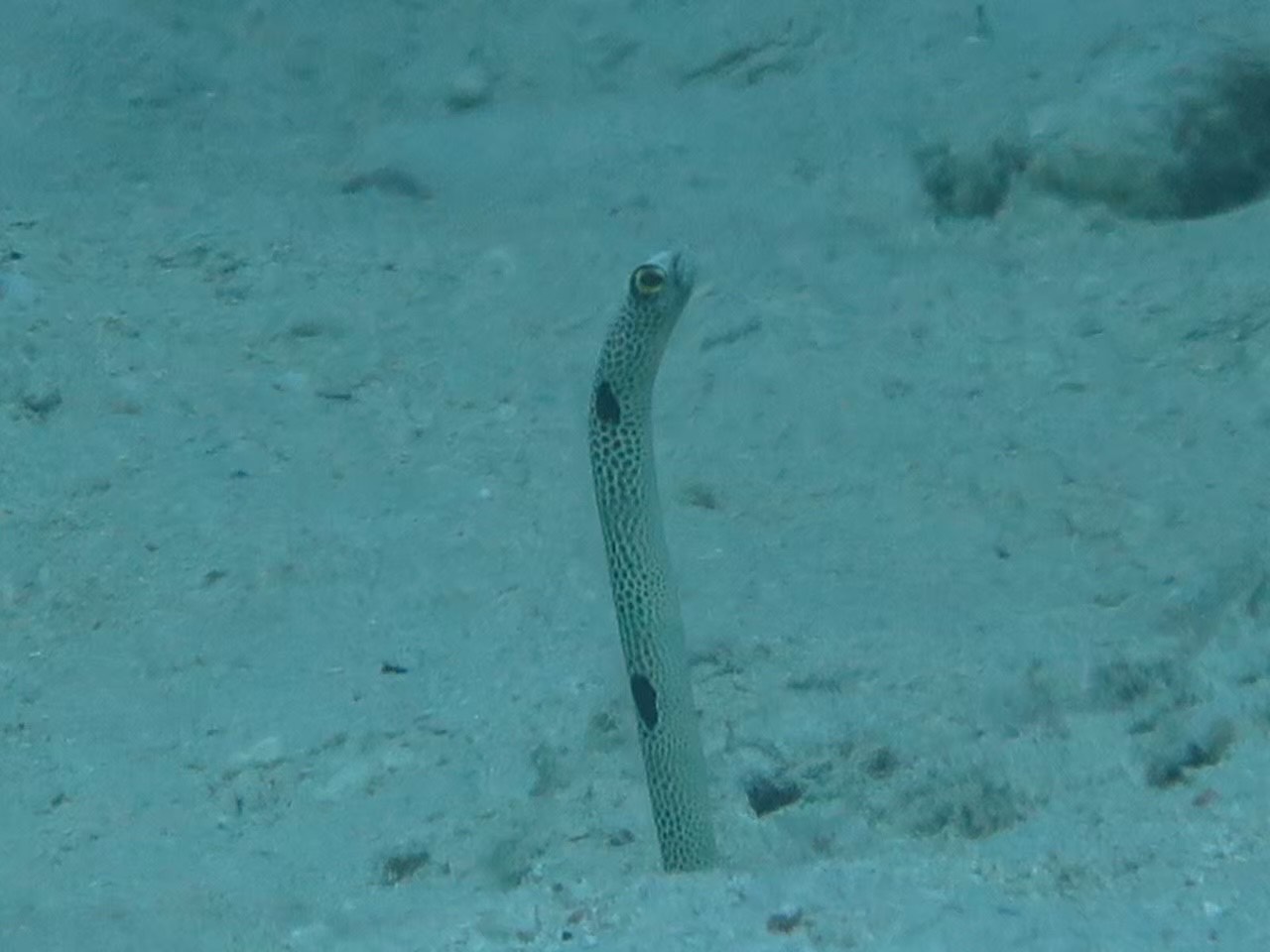

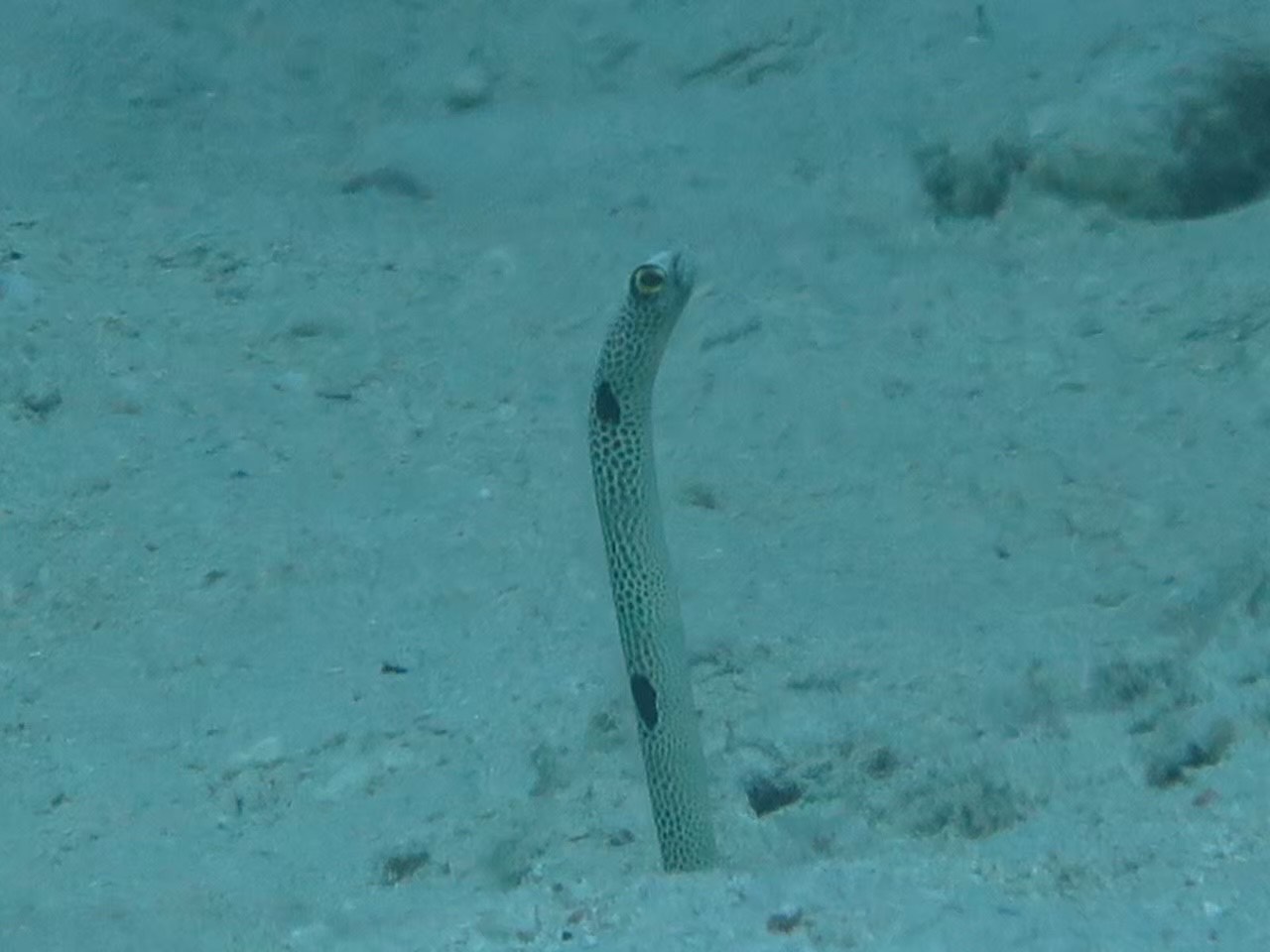

種名:チンアナゴ 学名:Heteroconger hassi 全長は最大で40cm程度。 潮の流れがあるところに集団で生息し、砂から頭部を出して流れてくる動物プランクトンを捕食している。顔つきが日本犬の狆(ちん)に似ていることからこの名前が付いた。 ダイバーにも非常に人気がある。警戒心が強く、近づきすぎたり、流れの上流で少し砂を巻き上げてしまうだけですぐに砂の中に潜ってしまう。 |

|

|

|

種名:チンアナゴ 学名:Heteroconger hassi 全長は最大で40cm程度。 潮の流れがあるところに集団で生息し、砂から頭部を出して流れてくる動物プランクトンを捕食している。顔つきが日本犬の狆(ちん)に似ていることからこの名前が付いた。 ダイバーにも非常に人気がある。警戒心が強く、近づきすぎたり、流れの上流で少し砂を巻き上げてしまうだけですぐに砂の中に潜ってしまう。 |

|

|

|

種名:ドクウツボ 学名:Gymnothorax javanicus 全長は最大で3mになる個体もいるが、1〜2mの個体が多い大型種。 サンゴ礁の浅瀬でよく見られ、岩の隙間から顔を覗かせている。顔の後ろにあるえら孔の周囲が黒くなっているのが特徴。名前に「ドク」とついているが、生息している地域によっては食中毒を起こす「シガテラ毒」を含んでいることがある為この名前が付いたと言われている。沖縄県でも唐揚げなどで食べられることがある。 肉食で、主に甲殻類や魚を食べる。 |

|

種名:クモウツボ 学名:Echidna nebulosa 全長70cm程度でウツボの中では中型種。 潮間帯や礁池内のような浅場でよく見られ、岩の隙間から顔をよく出している。白い口先と体の不規則な丸い模様が特徴。その模様から、観賞魚として人気がある。 主に小魚や甲殻類を食べる。 |

|

種名:テンジクダツ 学名:Tylosurus acus melanotus 全長80cm程度。 沿岸部の表層を泳いでいることが多く、鱗による太陽光の反射を頼りに小魚を狙う。ナイトダイビングの際に誤ってライトで上を照らすとエサと間違えて向かってくることがある為、注意が必要とされている。 釣りで釣れた際などにしばしば食されることもある。 |

|

種名:オイランヨウジ 学名:Dunckerocampus dactyliophorus 全長20cm程度。 サンゴ礁の岩の隙間などに単独やペアで見られる。赤と白の特徴的な模様から、観賞魚としての人気が高い。子育てはオスが行う。 主にプランクトンなどを細い口で吸いこむように食べる。 |

|

種名:ヘラヤガラ 学名:Aulostomus chinensis 全長80cm程度。 浅い岩礁やサンゴ礁の沿岸部に生息し、大型の魚の群れに紛れて泳いでいることがある。その泳ぎ方は特徴的で、頭を下にして斜めに泳いだり、逆さまに泳ぐことが多い。体色は写真のような茶色の他に、全身が黄色い個体もいる。地域によっては食用とされている。 主に小魚を吸い込むようにして食べる。 |

|

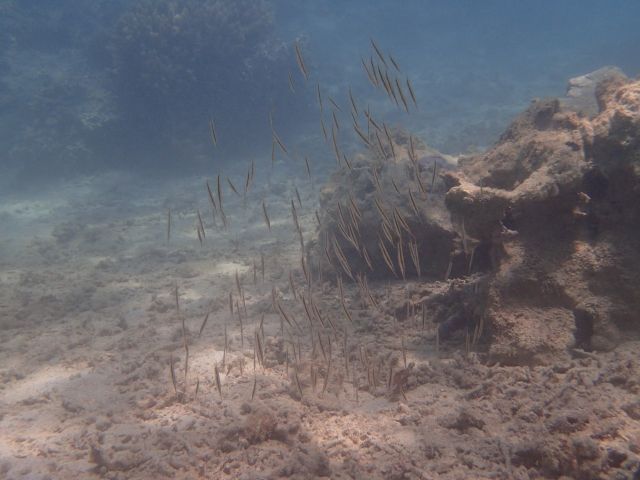

種名:ヘコアユ 学名:Aeoliscus strigatus 全長15cm程度。 サンゴ礁の浅瀬や、場所によっては人工物の周りに群れで見られる。泳ぎ方が特徴的で、常に頭を下にして漂うように泳ぐ。その泳ぎ方から海草に擬態しているとされ、警戒心も非常に強く、少し近づくだけでも逃げていく。観賞魚として人気が高い。 主食は動物プランクトン。 |

|

種名:カンモンハタ 学名:Epinephelus merra 全長20cm程度。 ハタの中では小型の種で、網目状の模様が特徴。サンゴ礁の岩の間に生息し、あまり動き回らない。ハタのなかまは魚の中では珍しく、左右の胸ビレを交互に動かしてその場に留まることができる。石西礁湖でも多く見られ、釣り人にも人気がある。ハタの中では比較的安価で、水産資源として流通している。唐揚げ、煮付け、汁物などで食され、美味。 主に小魚を食べる。 |

水産資源 |

|

|

種名:カスミアジ 学名:Caranx melampygus 全長60cm程度。 第2背びれ、臀びれ、尾びれが青いことが特徴。サンゴ礁の周りを群れまたは単独で泳ぎ回る。石西礁湖では外洋に面した場所や潮通しの良いところでよく見られる。また、漁港内やその付近で見られることもあり、釣りの対象としても人気がある。大型個体はシガテラ毒による食中毒の危険があるとも言われ、しばしば食される程度である。 主に魚を食べる。 |

|

種名:フウライチョウチョウウオ 学名:Chaetodon vagabundus 全長20cm程度。 サンゴ礁の浅瀬でごく普通に見られ、石西礁湖でもよく見られる。かなり気が強く、単独かペアで泳いでいることが多い。観賞魚としてメジャーな種の1つであり、ペットとしての流通量も多い。 雑食性で、岩に付着した藻類や小さい底生生物の他、サンゴのポリプを捕食するが、食害が起きるほどではない。 |

|

種名:シマハタタテダイ 学名:Heniochus singularius 全長25cm程度。 サンゴ礁の浅瀬でよく見られ、単独またはペアで泳いでいる。神経質で、ダイバーなどが近づくとすぐに逃げる。観賞魚としてメジャーである。 雑食性で、藻類や小さい底生生物を食べる。 |

|

種名:ハマクマノミ 学名:Amphiprion frenatus 全長10cm程度。 頭部に太い白色の線が1本ある。メスはオスより大きく体色が黒っぽいが、オスは鮮やかなオレンジ色である。タマイタダキイソギンチャクなどのイソギンチャクと共生しており、ダイバーに人気の魚の1つ。また、性転換することも知られており、体が大きいメスが死んだら、オスの中で最も体の大きい個体がメスになる。観賞魚として人気が高い。 雑食性で、藻類や動物プランクトンを食べる。 |

|

種名:クマノミ 学名:Amphiprion clarkill 全長10cm程度。 白色の太い線が頭部に1本、尻ビレの付け根付近に1本の計2本ある。体色は地域によって少し異なるが、おおよそ背側が黒、腹側がオレンジ〜黄色である。メスの方がオスより大きい。様々な種類のイソギンチャクと共生しており、ダイバーに人気の魚の1つ。また、性転換することも知られており、体が大きいメスが死んだら、オスの中で最も体の大きい個体がメスになる。観賞魚として人気が高い。 雑食性で、藻類や動物プランクトンを食べる。 |

|

種名:カクレクマノミ 学名:Amphiprion ocellaris 全長10cm程度。 ハマクマノミやクマノミに比べてやや体が細く、太い白色の線が3本入っている。体色はオレンジ色であることが多い。メスの方がオスより大きい。ハタゴイソギンチャクなどのイソギンチャクと共生しており、ダイバーからの人気と知名度が高い魚の1つ。よく「ニモ」と呼ばれているが、それとは別種。また、性転換することも知られており、体が大きいメスが死んだら、オスの中で最も体の大きい個体がメスになる。観賞魚として人気も高い。 雑食性で、藻類や動物プランクトンを食べる。 |

|

種名:デバスズメダイ 学名:Chromis viridis 全長は最大で8cm程度。 枝状のサンゴの隙間に集団で生活しており、石西礁湖でも多くみられる。 主に魚の卵やプランクトンを食べている。 |

|

種名:オヤビッチャ 学名:Abudefduf vaigiensis 全長15cm程度。 サンゴ礁の浅場や潮間帯で頻繁に見られる。群れで泳いでいることが多い。サンゴの近くや岩に産卵し、卵はオスが守る。観賞魚として人気がある。また、沖縄では食用とされることもある。 雑食性で、藻類や底生生物など何でも食べる。 |

|

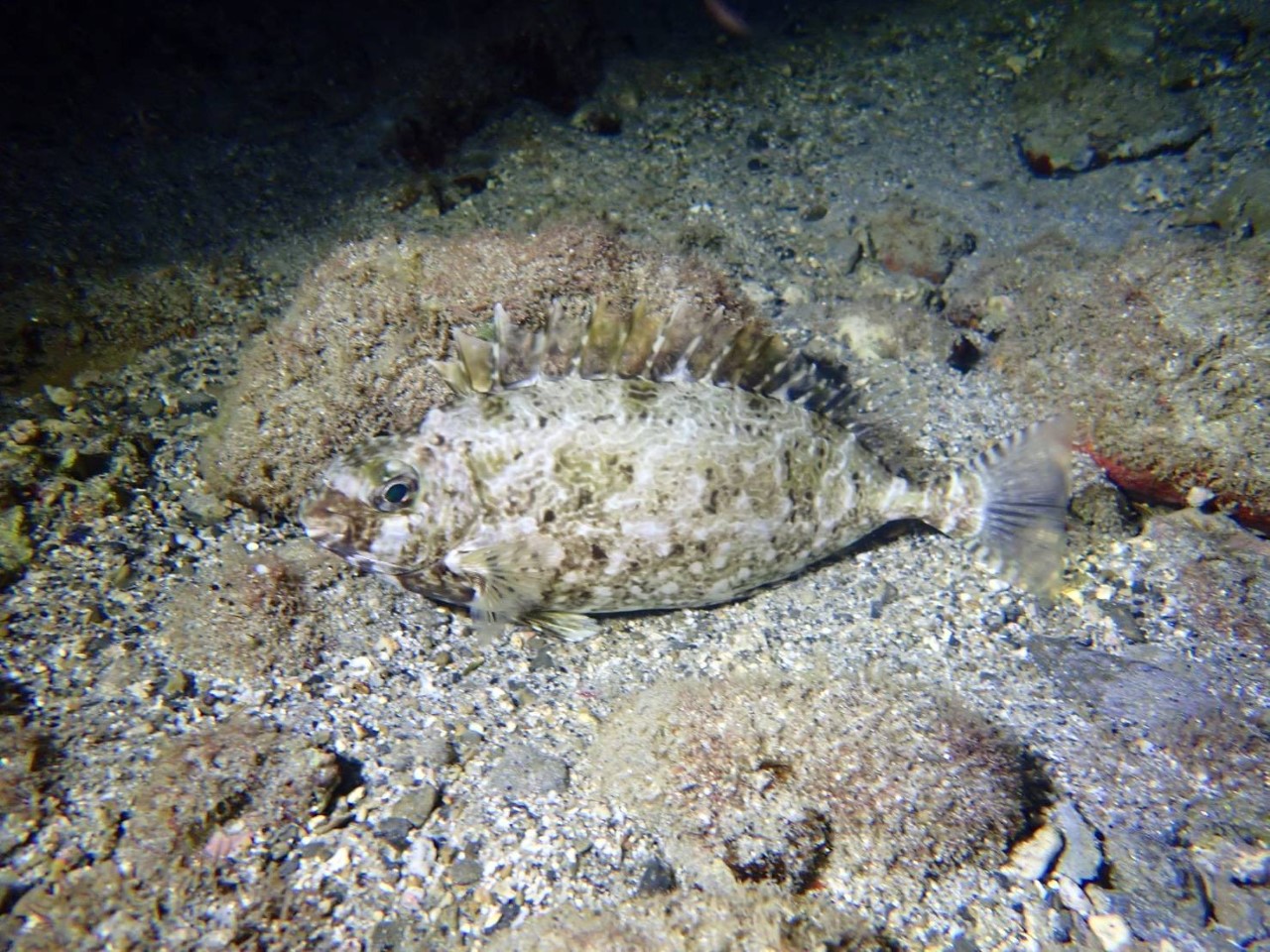

種名:メガネゴンベ 学名:Paracirrhites arcatus 全長15cm程度。 目の周りの模様が眼鏡をかけているように見えることからこの名前が付いた。サンゴ礁の浅場でよく見られる。サンゴの上に留まる性質があり、サンゴを転々としながら移動する。その性質からサンゴの少ないところには少なく、浮き袋を持たないため水中を長い間泳ぐことは苦手。警戒心も強く、周りを常に監視している。 主に小型の甲殻類を食べる。 |

|

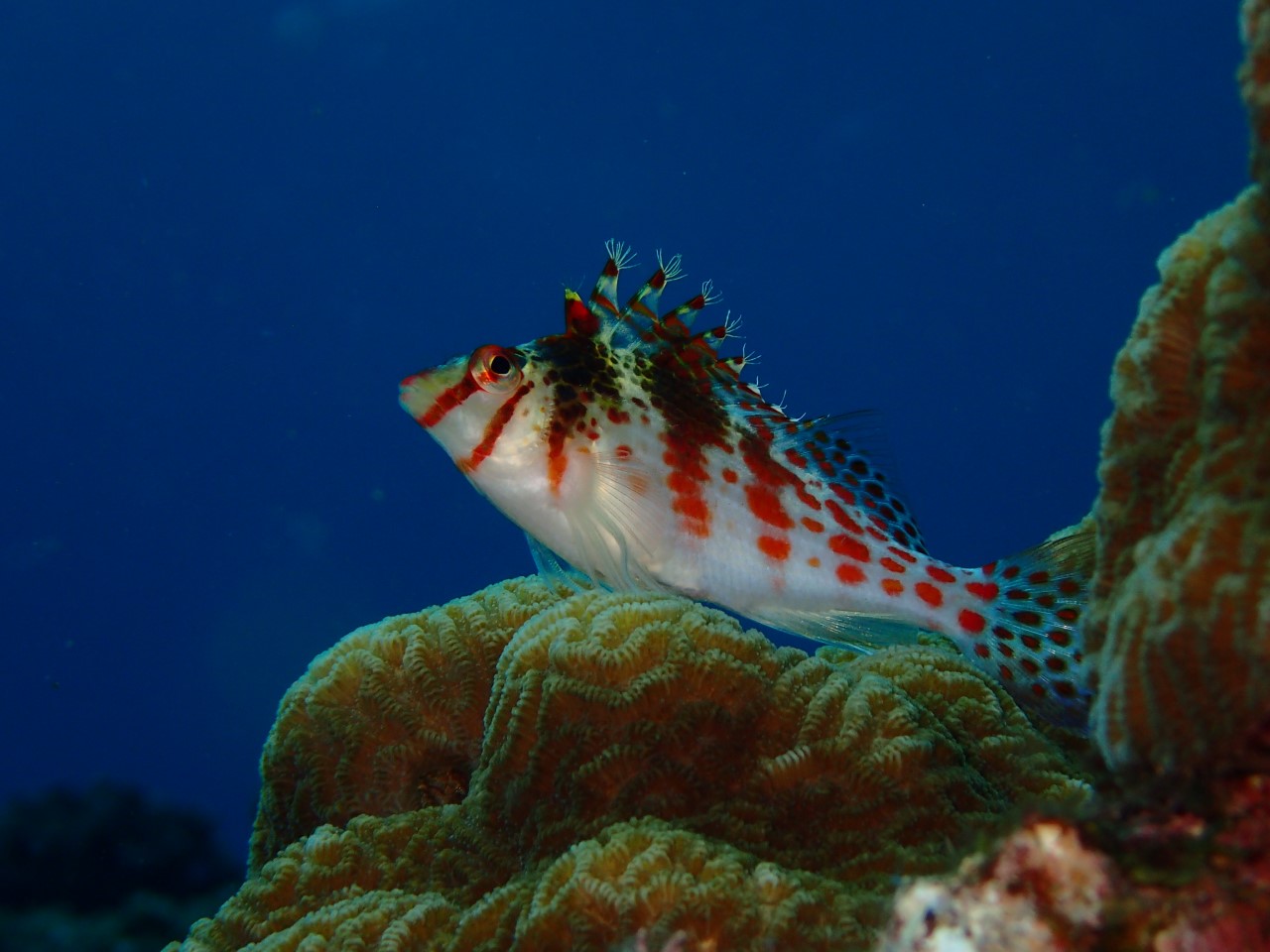

種名:サラサゴンベ 学名:Cirrhitichthys falco 全長10cm程度。 体は白く、赤〜褐色の鞍掛状の斑紋がある。サンゴ礁の浅場でよく見られる。サンゴや岩の上に留まる性質があり、サンゴや岩を転々としながら移動する。その性質から浮き袋を持たないこともあり、水中を長い間泳ぐことは苦手。警戒心も強く、周りを常に監視している。しばしば、ハタ類に捕食される。観賞魚として人気がある。 主に小型の甲殻類を食べる。 |

|

種名:ヤシャベラ 学名:Cheilinus fasciatus 全長40cm程度。 地域差はあるが、黒の縞模様と胸ビレ周辺の赤い斑紋が特徴的。潮通しの良いサンゴ礁の浅場で見られ、単独で泳いでいることが多い。沖縄では食用魚として市場に回ることもある。 主に底生生物を捕食する。 |

|

種名:オビブダイ 学名:Scarus schlegeli 全長50cm程度。 雌雄で体色が異なり、オスは青っぽく、メスはや幼魚は淡褐色の地に三日月型の横帯が5本ある。サンゴ礁の斜面付近で群れをつくっていることが多い。沖縄県では重要な水産資源の1つとなっており、刺し網漁などで頻繁に漁獲されている。ブダイ類の中では比較的安価。 主に岩に生えている藻類を食べる。稀にハマサンゴ類を齧る様子が目撃されているが、その理由は明確には分かっていない。 |

水産資源 |

|

|

種名:ハナミノカサゴ 学名:Pterois volitans 全長30cm程度。 岩礁やサンゴ礁の岩の周辺などでホバリングするように泳ぐ。派手な見た目からダイバーに人気があるが、ヒレの棘に強い毒をもつ。主に観賞魚として市場に流通しているが、稀に食用として流通することもある。 肉食性で、主に甲殻類や小魚を食べる。かなり貪食で天敵もいないと言われており、アメリカの大西洋沿岸では人為的に移入され、在来魚が食害を受けている。 |

有毒生物 |

|

|

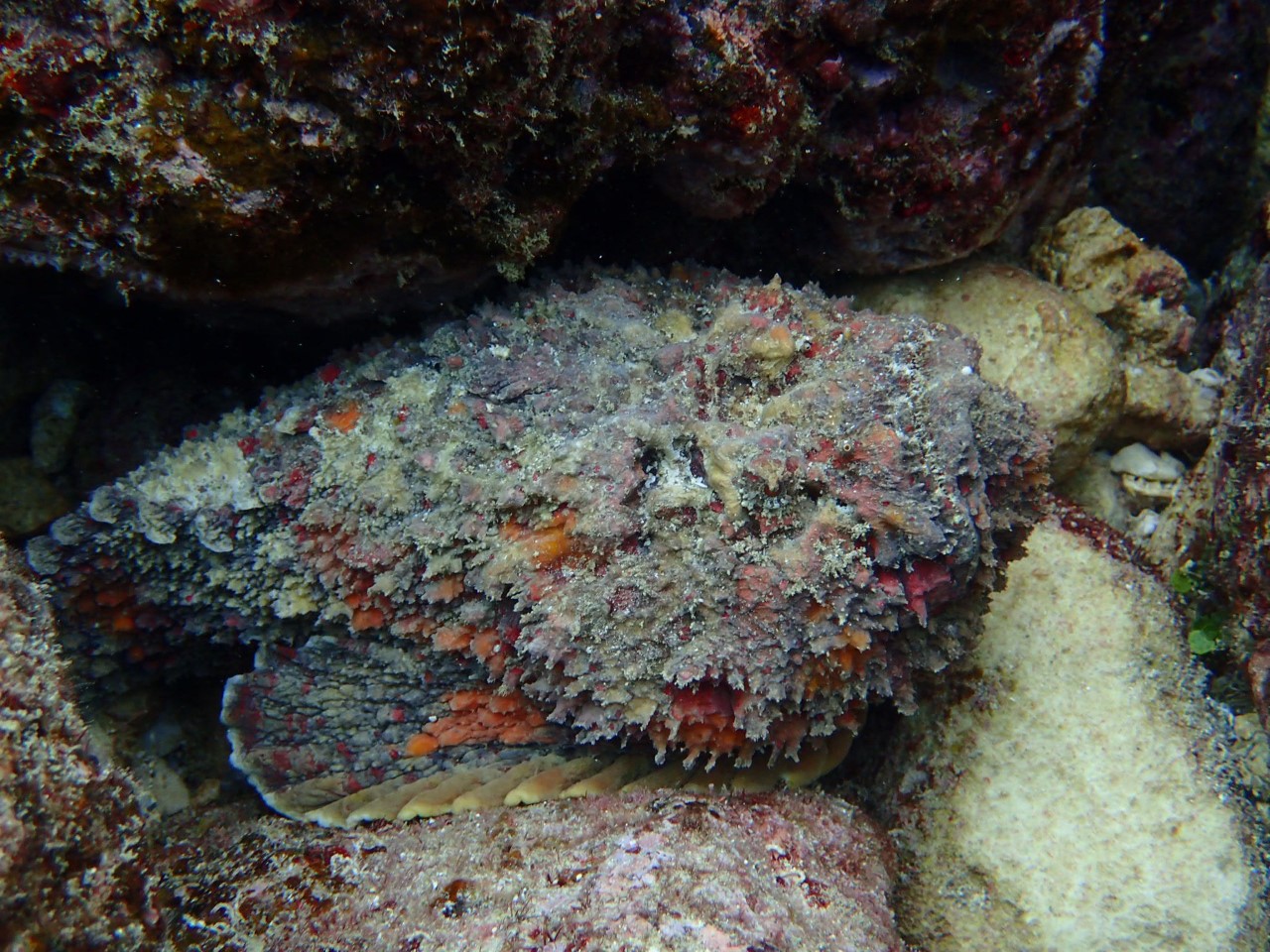

種名:オニダルマオコゼ 学名:Synanceia verrucosa 全長40cm程度。 サンゴ礁の岩場などの底で岩に擬態してじっとしている。背びれに非常に強い毒のある太い棘をもち、岩と間違えて踏んでしまった際に刺されたといった被害が報告されている。その一方でしばしば食用とされる場合もあり、沖縄では高級魚とされることもある。 肉食性で、岩と間違えて寄ってきた小魚を食べる。 |

有毒生物 |

|

|

種名:アミアイゴ 学名:Siganus spinus 全長20cm程度。 サンゴ礁の沿岸域や藻場に生息している。背びれに毒をもち、釣り上げて針を外す際に刺されることがある。成魚、幼魚ともに食用として流通しており、特に幼魚は沖縄で「スク」と呼ばれ、塩漬けは「スクガラス」として豆腐に乗せて食される。 雑食性だが、主に藻類を食べることが多い。 |

水産資源 |

|

|

種名:ツノダシ 学名:Zanclus comutus 全長30cm程度。 背びれの一部が長く伸びた姿が特徴である。サンゴ礁の広い範囲でよく見られ、稀に大群をつくることもある。観賞魚として人気が高いが、飼育難易度はかなり高いと言われている。 雑食性で、海綿などの付着生物や藻類を食べる。 |

|

種名:ナガニザ 学名:Acanthurus nigrofucus 全長20cm程度。 サンゴ礁の浅場で群れている姿がよく見られる。毒はないが尾びれの付け根に鋭い棘があり、釣りあげた際などに怪我をすることもある。食用として市場に出ることもあるが、価値は低い。 主に藻類を食べ、群れが去った後の岩には5mm程度の食痕が多数みられる。 |

|

種名:サラサハゼ 学名:Amblygobius phalaena 全長15cm程度。 サンゴ礁の砂礫の底に巣穴を作り、単独やペアで見られる。警戒心が強く、近づきすぎるとすぐに巣穴に逃げる。観賞魚として市場に出回っている。 砂を口に含み、有機物を濾し取って食べるが、小さい底生生物を食べることもある。 |

|

種名:モンガラカワハギ 学名:Balistoides conspicillum 全長40cm程度。 腹側の白い大きな斑紋が特徴的。サンゴ礁の浅場で単独でよく見られる。警戒心が強く、危険を感じると岩の隙間に逃げて、ヒレを立てて引っ張り出されないように固定する。派手な見た目からダイビングの被写体や観賞魚として人気がある。その見た目とは裏腹に頑丈なあごと鋭い歯、尾びれの付け根に小棘をもち、怪我をすることもある。稀に食用とされることもある。 雑食性で、藻類や甲殻類、貝類、ウニを食べる。 |

|

種名:テングカワハギ 学名:Oxymonacanthus longirostris 全長10cm程度。 水色の体色に黄色の斑点が特徴的。サンゴ礁の浅場に生息し、枝サンゴの隙間を縫うようにしてペア泳いでる姿をよく見かける。枝サンゴがないところにはほとんどおらず、サンゴへの依存度が高い。その見た目からダイビングや観賞魚としての人気が高い。 サンゴのポリプを食べる為、飼育はかなり難しい。 |

|

種名:コクテンフグ 学名:Arothron nigropunctatus 全長30cm程度。 体に黒い点が散らばった見た目からこの名前が付いた。また、犬のような顔つきから英語で「ドッグフェイスパファー」と呼ばれている。サンゴ礁の浅場でよく見られ、時々腹部の色が黄色や青色の色彩変異個体が見られる。ダイビングや観賞魚として人気が高い。全身に毒がある為、食用不可。 雑食性で、甲殻類、ウニ、藻類と何でも食べる。 |

|

種名:ハリセンボン 学名:Diodon holocanthus 全長30cm程度。 サンゴ礁の浅場で単独または複数匹で見られる。稀に大群を形成することもある。危険を感じた時に体を膨らませて、全身の針(鱗が変化したもの)を立てる姿が有名。名前とは異なり、針は400本程度。フグ提灯のような剥製のお土産や、観賞魚として利用されることが多い。また、沖縄では水産資源の1つともされ、汁物の「アバサー汁」がメジャーである。 肉食性で、甲殻類、貝、ウニなどを食べる。 |

水産資源 |

|