第18回 石西礁湖自然再生協議会を開催しました

平成27年1月23日(金)に、石垣市健康福祉センターにおいて、「第18回 石西礁湖自然再生協議会」を開催しました。

今回の協議会は、委員34機関(48名)の方が出席しました。

|

| 写真:石西礁湖自然再生協議会の状況 |

はじめに、第5期協議会のスタートにあたり、会長と会長代理の選任が行われ、会長に土屋委員、会長代理に吉田委員が再任されました。

事務局の名称変更による規約改正の手続き、第5期委員の紹介があり、第4期委員と比較すると団体・法人1機関が新たに参画し、計114の個人・団体の体制で、引き続き検討を進めていくことが確認されました。

また、今回の協議会にはオブザーバーとして気象庁沖縄気象台より参加の希望があり、承認されました。

1.石西礁湖の現状について

はじめに土屋会長より石西礁湖の現状についてのご報告がありました。サンゴの回復傾向や海域ごとの特徴などをご説明いただき、これまでの知見を総合的に考察する時期にきているとのご意見をいただきました。

|

| 写真:現状を説明する土屋会長 |

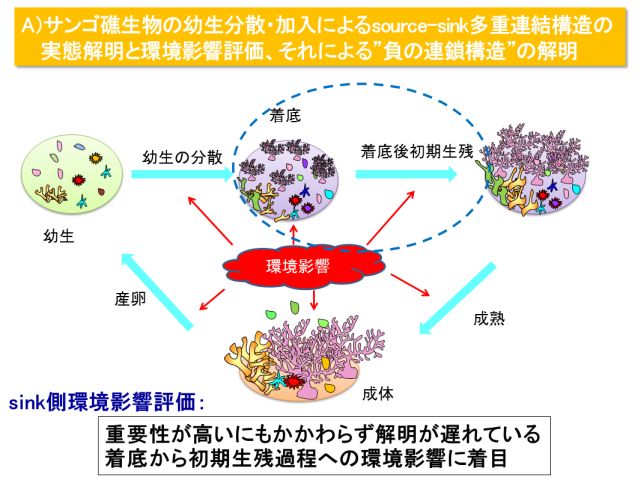

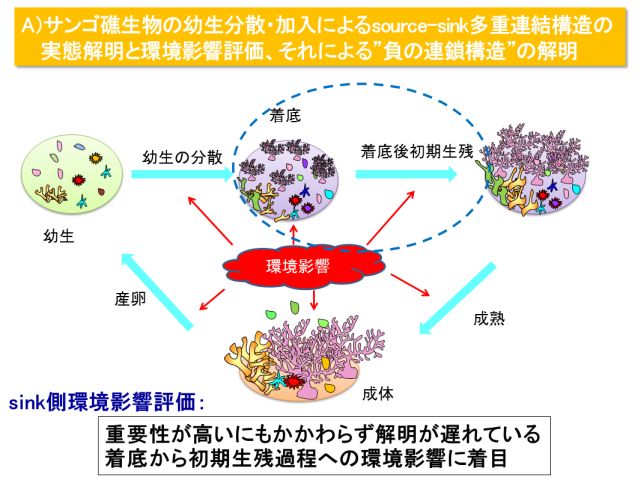

2.島嶼−サンゴ礁−外洋総合ネットワーク系動態解明に基づく石西礁湖自然再生への貢献(環境研究総合推進費プロジェクト)

「環境省環境研究総合推進費プロジェクト」(平成25〜27年度)の現状結果報告が当該プロジェクトリーダーの東京工業大学教授灘岡委員より行われました。

このプロジェクトでは、複数のモデルを組み合わせた総合モデルシステムを開発して、石西礁湖の自然再生において重点的に取り組むべき事項等について情報提供いただけるもので、現地調査、シミュレーションモデル、メタゲノム解析等を4つのサブテーマに分けて研究報告が行われています。

|

| 写真:環境研究総合推進費プロジェクトの報告(灘岡委員) |

|

図:環境研究総合推進費プロジェクトの発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

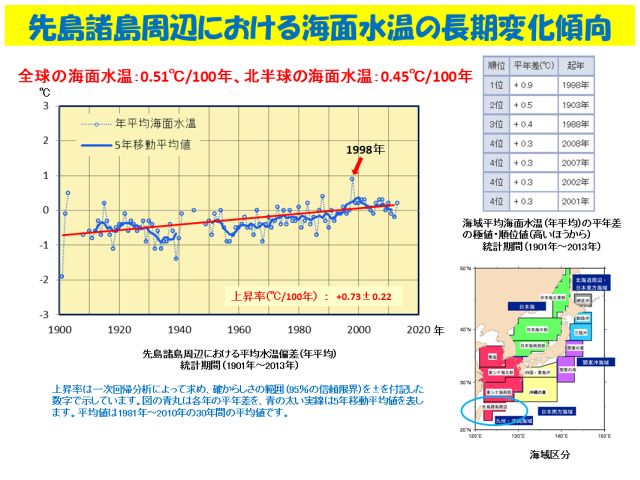

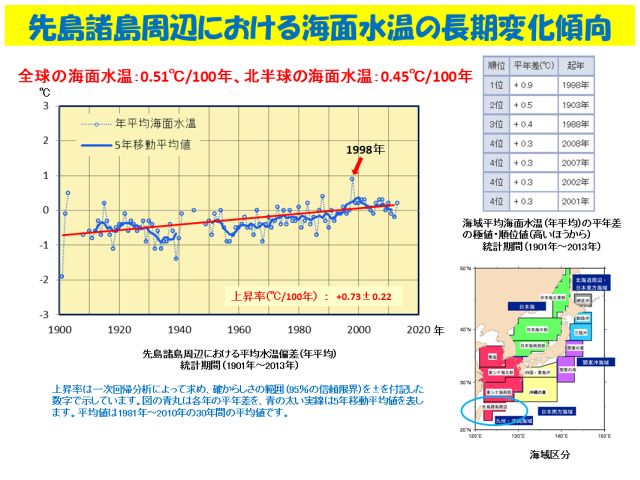

3.石西礁湖周辺海域における周辺の長期変動

オブザーバーでご参加いただいた気象庁沖縄気象台の永井海洋情報調整官に、石西礁湖周辺海域の水温の季節変動と長期変動などについてご紹介いただきました。

先島諸島周辺では+0.73℃/100年で海水温が上昇傾向にあることや、サンゴの白化が顕著だった1998年は、全球的にみて異常に水温が高い年だったことなどが報告されました。

|

| 写真:気象庁沖縄気象台の永井海洋情報調整官 |

|

図:石西礁湖周辺海域における周辺の長期変動についての発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

4.サンゴ礁魚類とサンゴの関係について

西海区水産研究所の名波主任研究員から魚類資源保全の観点から、枝状・ブラシ状ミドリイシの保全についてご意見をいただきました。

水産有用種であるナミハタの産卵場と普段の生息場との行き来の状況や、鑑賞性の高いスズメダイの保全対策等について紹介がありました。漁業者の資源管理の取り組みとの連携が期待されます。

|

| 写真:名波委員 |

5.ワーキンググループ(WG)及び部会の報告

協議会には4つのWGと1つの部会が設置されており、それぞれより活動報告がありました。

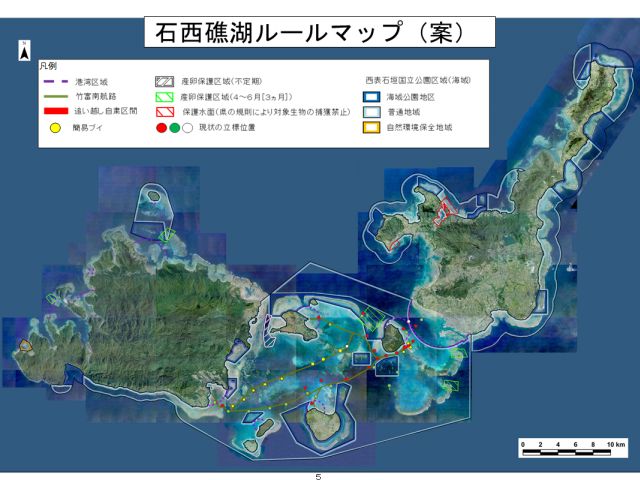

1).生活・利用に関する検討部会

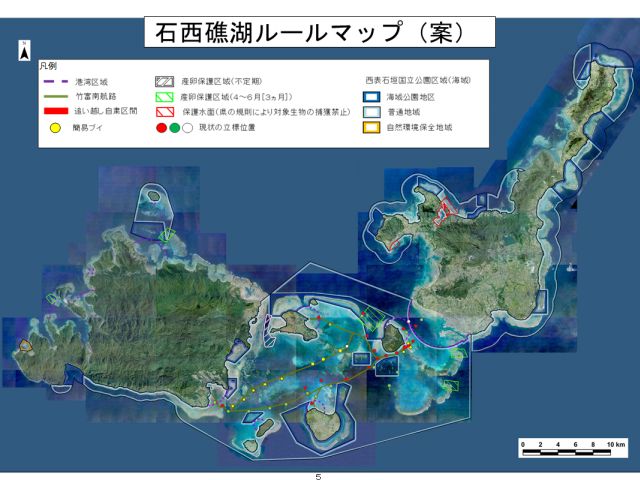

- 石西礁湖の保全や利用に関するルールや取り組みを平面的に把握するために、石西礁湖ルールマップを作成している。

- 竹富南航路の浚渫工事では、事前に浚渫予定箇所のサンゴを移設するほか、工事海域から濁りを外に出さないような工法で実施している。

- (会場より)工事実施主体により対策に差異があるので、協議会でチェックしてはどうか。

|

| 写真:生活・利用に関する検討部会代表(濱口委員) |

|

図:生活・利用に関する検討部会の発表(石西礁湖ルールマップ案)

(詳細は配布資料を参照ください) |

2).学術調査ワーキンググループ

- サンゴ移植事業で蓄積した技術を、生育環境を把握するための生物的センサーとして用いたらどうかという提案をしている。

- 漁協青年部の與儀さんに基調講演をいただく等、現地を一番よく知る方々からの貴重な情報をいただいた。

- 手軽な自然再生手法である自然分解型コーラルネットが紹介された。

|

| 写真:学術調査ワーキンググループ代表(灘岡委員) |

|

図:学術調査ワーキンググループの発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

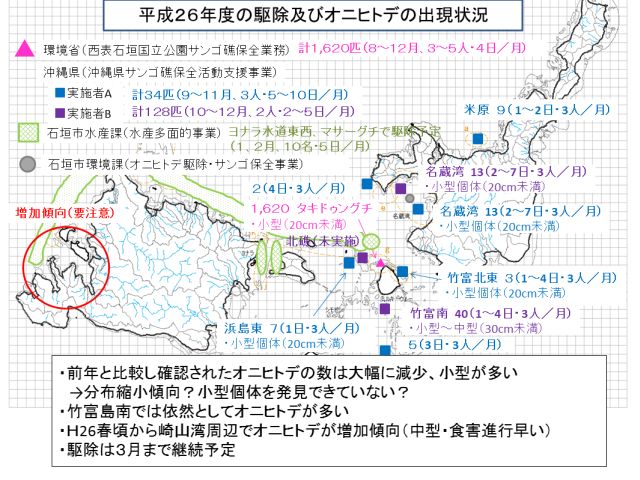

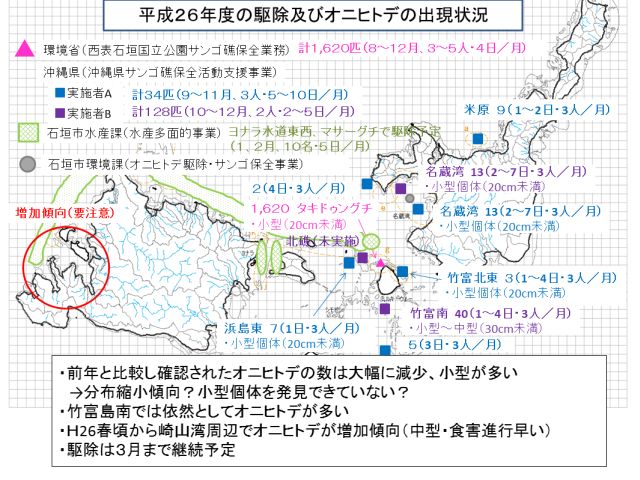

3).海域対策ワーキンググループ

- オニヒトデ対策小グループにおいて環境省、沖縄県自然保護・緑化推進課、石垣市環境課及び水産課が駆除の計画、報告等、情報共有を行っている。

- 平成25年度、26年度の駆除状況及びオニヒトデの発生状況、ワーキンググループの課題などについて説明があった。

|

| 写真:海域対策ワーキンググループ代表(齋藤自然保護官) |

|

図:海域対策ワーキンググループの発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

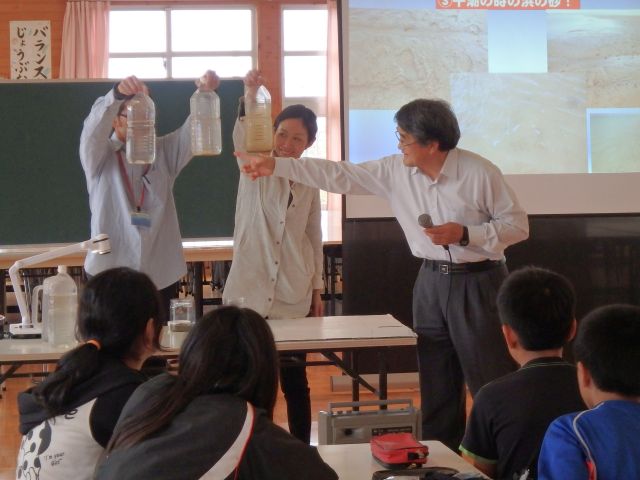

6.特定非営利活動法人石西礁湖サンゴ礁基金の活動−まとめと今後の課題−

石西礁湖サンゴ礁基金の鷲尾さんより、オニヒトデ対策、地域イベントでの広報活動、環境教育など、活動のご紹介がありました。サトウキビの株出栽培(収穫後も株を残す方法)の赤土等流出抑制効果についても紹介がありました。

今後は、会員・寄付の拡大、企業への支援要請などを考えておられ、株管理機利用料助成や石垣市のベイト剤(株出栽培を行う際の害虫駆除剤)補助等の広報を通じて株出栽培の促進に努めるとのことでした。

|

| 写真:石西礁湖サンゴ礁基金代表(鷲尾委員) |

|

図:石西礁湖サンゴ礁基金の活動についての発表

(詳細は配布資料を参照ください) |

7.その他

最後に、その他の項目として、委員からの発言の場が設けられました。

わくわくサンゴ石垣島からは、3年間わくわくサンゴ石垣島プロジェクトの活動を行い、この度、新たな団体を発足したことがご報告されました。

また、第17回協議会で話題となった石垣市水産課のサンゴ移植事業やダイビング業者のアンカーブイの設置に関する議論について、経過報告を求めるご意見が出されました。進捗と検討の継続について確認されました。

第18回 石西礁湖自然再生協議会

配布資料

|

第18回協議会議事次第(配布用)

第18回協議会議事次第(配布用)