��30��@�ΐ��ʌΎ��R�Đ����c����J�Â��܂���

�@2022�N12��9���i���j�ɉ��ꌧ���d�R��������2�K���c���ɂ����āA�u��30��ΐ��ʌΎ��R�Đ����c��v���J�Â���A35�c�̂̌l�E�@�l�E�s���̒c�́A11���̖T���҂̕����o�Ȃ��܂����B�����3�N�Ԃ�̑Ζʂł̊J�ÂƂȂ�A�I�����C�������p�����n�C�u���b�h�`���Ŏ��{���܂����B

|

| �ΐ��ʌΎ��R�Đ����c��̗l�q |

����X���V�K�Q���ψ��̏Љ

�@�͂��߂ɐV�K�Q���ψ��̏��F�ɂ��ĐR�c����A����3�l�A2�c�̂̎Q�����A�o�Ȉψ��̔���������ď��F����܂����B

���l���

�E���������J���@�l�@�������������@�������Ǝ�

�E��B��w��C��t�����e�B�A�����Z���^�[�@���_�L��

�E���������J���@�l ���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�M�сE���������_�@�����r�F��

���c�̉��

�E��ʍ��c�@�l ���\���c

�E���C��w ����n�挤���Z���^�[

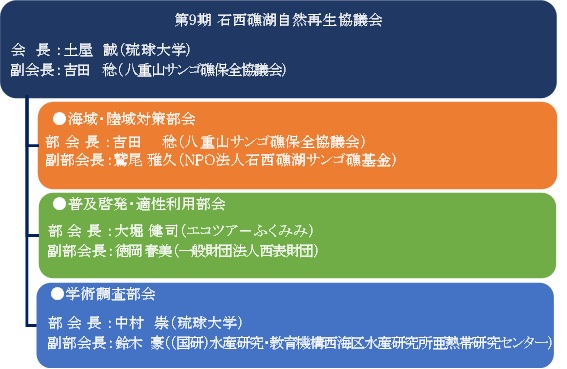

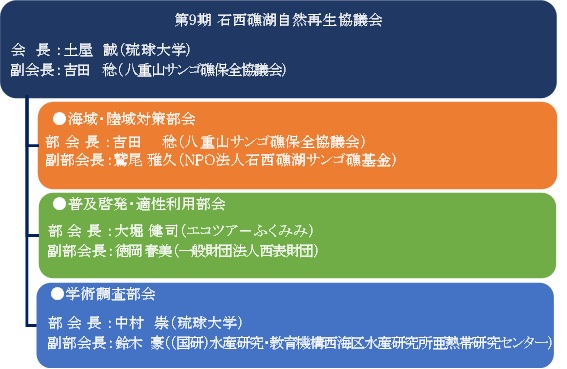

���V�����̑I�o��

�@�V�����ɂ��Ă͎����ǂ���Ă���A�ȉ��̂Ƃ���ƂȂ�܂����B

|

| ��9���ΐ��ʌΎ��R�Đ����c��̐V���� |

�@�V�����͋��c��o�Ȏ҂̔���ɂ���ď��F����܂����B

����

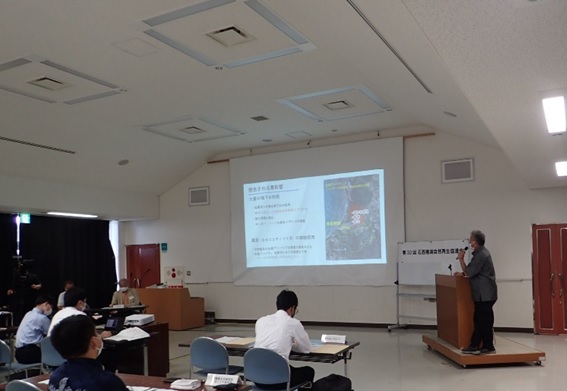

�����ǂƈψ�����ȉ��̂S�̕�����܂����B

�i�P�j������ӊC��̍��Ă̊C���ɂ���

�@�C�ے�����C�ۑ�̋g���ψ����A������ӊC��̍��Ă̊C���ɂ��ĕ�����܂����B

�@�C�ے��ł͒����ɂ킽��C�m�̊ϑ��A��͂𑱂��Ă���A���̐��ʂ��u�C�m�̌��N�f�f�\�v�Ƃ��ċC�ے��z�[���y�[�W�Œ��Ă��܂��B���{���ӊC��̊C�ʐ����͉ߋ�100�N�]��̒����I�ȏ㏸�X�����m�F����A�u�擇�������Ӂv�̊C��ł�100�N������0.87���̏㏸���m�F����Ă��܂��B

�@�܂��A2022�N�̊C���Ƃ��ẮA8���ɉ�����ӂ̊C�ʐ����͋L�^�I�ȍ����ƂȂ�܂����B����ŁA9���͑䕗��11���A��12���̉e���ŁA���{�ɂ͉�����ӂ̍L���͈͂ŊC�ʐ������Ⴍ�Ȃ�܂����B

�i�Q�j�ΐ��ʌɂ����锒���ɂ���

�@���ȐΊ_���R�ی슯�������̑�Ԏ��R�ی슯���A�ΐ��ʌT���S�Q�W���j�^�����O�������猩���ΐ��ʌɂ����锒���ɂ��Ă̕�����܂����B�{���Ƃł͖��N�����ΐ��ʌΓ��ɂ���31�n�_�Ńf�[�^���W�ς��Ă��܂��B

�@2022�N9�����_�őS�����n�_�̕��ϔ�������92.8���Ƃ������ʂƂȂ�A2016�N�ȗ��̑�K�͔������ۂ��N���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B���N�x�̒����̌��ʂ���A2016�N�ƈ�����X����������\�������邽�ߍ���́A2022�N12�����������s���A���̌�̏c�����́A2016�N�Ƃ̔�r��i�߂Ă����܂��B

|

| ��Ԏ��R�ی슯�i���ȐΊ_���R�ی슯�������j�ɂ��� |

�i�R�j�ߘa�S�N�x�ΐ��ʌT���S�Q�W�C�����Ƃ̌o�ߕ�

�@���ȐΊ_���R�ی슯�������̎R�{��Ȏ��R�ی슯���A�ΐ��ʌT���S�Q�W�C�����Ƃɂ��ĕ�����܂����B��N�x����n�܂����{���Ƃł́A�c���̋����ʁi���j�𑝂₷���Ƃ�ړI�Ƃ����@�c���������_�̐����A�A�������K����̌����A�c�����������₷����Ղ𐮂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B���ޏ������Ƃ��s���Ă��܂��B

�@�c���������_�̐����ł́A�c�����W���u���g�p���T���S�̗������W�E������ɗc���𒅐������A���̒�������ˑ�ɍڂ�����ԂŐΐ��ʌΓ��ɐݒu���Ă��܂��B���N�x�Ɨߘa�S�N�x�Ŋe7,000�A8�n�_�̏ꏊ�Ŏ�c�̒�������������C��ɐݒu���Ă��܂����A�T���S�̐����x������A�T���S�ȊO�̕t�������ɂ��Ē��ׂĂ��܂��B

�@�܂��A�����K����Ƃ��āA�ˑ��ւ̎Ռ��l�b�g�̐ݒu��A�ˑ䎩�̂̐[��ւ̈ړ�������܂Ō������Ă��܂��B�Ռ��l�b�g�͑䕗���ł��O��邱�ƂȂ��A�Ռ���25�`34�����x��ۂ��A���X�g���X�y���̌��ʂ͏\���ɂ���ƍl�����܂����B�܂��A���N�x�̉Ă͐��ł͍������̓��������܂������A�[��̐����v���ł́A�|�x���̖k���iS28�j�́A�[��ł͊C�ʂ����P�x�ȏ�Ⴂ���Ƃ��킩��܂����B

�@����ɁA���ăT���S���������ꏊ�ꂩ��T���S�ɖ߂����߁A��N�x�Ɏ����I�ɊC���̏������s���܂������A�܂����ʂƂ��ĕ\��Ă��Ă��܂���ł����B���N�x�͑��ꏜ�������ꏊ�ɗc���ڕ��o����Ȃǂ̉��Ǎ���s���Ă��܂��B

|

| �R�{��Ȏ��R�ی슯�i���ȐΊ_���R�ی슯�������j�ɂ��� |

�i�S�j�O���x�S���t�ꃊ�]�[�g����̑�ʔ_�o�Ƒ�ʒn�������g�ɂ�閼���p�Ɩ����A���p���ւ̌��O

�@�A���p���̎��R������̓��{�����A�Ί_���̉͐�ƒn�����̓����Ɩ����A���p���A�����p�̌����T���S�Q�W�ɂ��ĕ�����܂����B

�@�����T�[����n�u�����A���p���v�͋ɂ߂Đ▭�Ȋ������̃o�����X�̂��ƁA�L���Ȑ��Ԍn���ێ����Ă��܂��B�܂��A���̐�ɍL����C��u�����p�v�ɂ͑�K�͂ȃT���S�Q�W���m�F����Ă���ق��A�ߔN�ł͐��E�I�ɂ��H�Ȓ����J���X�g�n�`��������Ȃǖ��m�̉\�����߂Ă��܂��B�@�w�p������ό��ƁE���ƂɂƂ��Ă��d�v�ȏꏊ�ł����A�����ɒ����W����Ōv�悳��Ă����^���]�[�g�J�����Ƃɔ����āA�N���̗����ʌ�����l�I�j�R�`�m�C�h�𒆐S�Ƃ���_��̐����Z�k�ɂ��A���e����������̂ł͂Ȃ����ƌ��O���Ă��܂��B

|

| �A���p���̎��R������̓��{���ɂ��� |

���ψ��̎�g���\��

�@�ψ�����R�̎�g�ɂ��ďЉ����܂����B

�i�P�j���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�M�сE���������_�ɂ�锭�\

�@�V�ψ��̍��۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�̈����ψ����A�u�M�ѓ����ۑS�v�̃v���W�F�N�g�ɂ��Ĕ��\������܂����B���݁A�T�g�E�L�r��Ԍn�ɒ��ڂ����Z�p�J�����s���Ă���A�Ί_���ł̓T�g�E�L�r�̓y�뗬�o�E�엿�팸�Z�p�i�L�@�����{�p�����A�X�Εޏ�ł̓y�뗬�o�����A�[�A�Z�p�j�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�܂��A���۔_���ł�2022�N10��26���ɐΊ_�s�Ƌ��ÂŎ����z��i�߂�Z�~�i�[���J�Â��܂����B�ŏI�I�ɁA����̊����y���̎w�j�Ă��쐬���A�Ί_�s�ɂƂ��ėL�v�ɂȂ�悤����\��ł��B

|

| �����ψ��i���������J���@�l���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�M�сE���������_�j�ɂ��� |

�i�Q�j���l���ʂ̈ڐA�T���S�̔����Ɛ����ɂ���

�@���ł�������Ђ̐ΐX�����A2018�N 2���ɏ��l���ʂɈڐA���ꂽ�T���S�Ɋւ��āA�ڐA3�`4�N��i2021�N5���`2022�N12���j�܂ł̒ǐՒ������ʂɂ��Ĕ��\������܂����B2022�N�̉Ă̍������ŏ��l���ʂֈڐA�����T���S�͑啔�����������Ă��܂��܂����B�������A�ꕔ�������т�\���̂���T���S���c���Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���ꂩ������j�^�����O���p�����A�����c�����T���S�ɂ��Ē��ׂĂ����܂��B

|

| ���ł�������Ђ̐ΐX���ɂ��� |

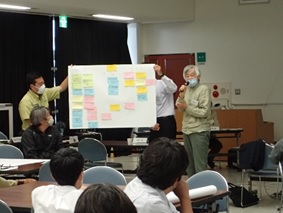

���ӌ������@�e�[�}�@�u���܁A�ΐ��ʌŋC�ɂȂ��Ă��邱�Ɓv��

�@���o�Ȏ҂�4�O���[�v�AWEB�Q���҂̃O���[�v�ɕ�����A�u���܁A�ΐ��ʌŋC�ɂȂ��Ă��邱�Ɓv���e�[�}�Ƃ��āA�O���[�v�f�B�X�J�b�V�������s���܂����B

�@���o�Ȏ҂���́A�T���S�̔����A����̕��חʂ�y�n���ǂ̏�ԁA�ΐ��ʌ����m����Ă��Ȃ��E�`�����Ă��Ȃ����ƁA���w�K�A�������ɋ����͂̂���T���S�A�[��̃T���S�A���͂̊��A�T���S�̋C�����ōl������g�݂̐��i���A�ӌ�������܂����B����AWEB����́A����R���̃����_�̒ጸ�Ƃ���𑣂��Љ�A�Ă̊C�����ۂ��Ȃ����A�T���S�����ł��ċ������Ȃ��Ȃ����A�E�c�{��i�}�R�������������̑����̈ӌ����o����A�ۑ肪�����Ă��܂����B

�@������O���[�v�f�B�X�J�b�V���������I�ɊJ�Â��A�ψ��̊F����Łu�m��v�u���v�u�`����v�̊ϓ_����ΐ��ʌ̎��R�Đ��Ɋւ���ۑ�����Ɍ����ċc�_�����Ă����܂��B

�����̑���

�@�����ǂ��A����̗\��̂��m�点������܂����B3����Ƌ��c���1�J�Â���ē��Ɨߘa5�N1��24���Ɏ��R�Đ����c��̑S����c��ΐ��ʌΎ��R�Đ����c��z�X�g�Ƃ��ĊJ�Â���\��ł��邱�Ƃ��`�����܂����B

�z�z����

|

�c������A�����ꗗ

�c������A�����ꗗ